歴史と伝統

- TOP

- 歴史と伝統

創業 大正十五年。

培った眼で大切なお着物を一点一点査定いたします。

弊社は大正十五年創業、山梨県鰍沢まるや呉服店は明治より呉服に携わって参りました。世界に誇る日本の伝統衣裳である着物を大切に扱いたいと思う気持ちはどこにも負けない自信があります。

着物文化が昔のように少しでも身近になればと思っております。大切なお着物を安心してお任せください。

創業から昭和の中頃までは中古衣類の取り扱いもありましたが、日本経済の発展に伴い、しだいに新品呉服のみを取り扱うようになりました。

そして弊社が再び中古着物の取り扱いを始めたのは平成10年の事でした。

呉服問屋に生まれ育ち、帳場で絵をかき、反物の山の間を走り回って育った子供時代。

日本は、まだまだ物が無いけれど、ちょっと豊かになってきて飛ぶように着物が売れていた時代。

そんなころ耳にしていた言葉が「一反売って半年寝て暮らす」という業者さんたちの言葉でした。

一部の業者は消費者が着物のことを分からないことをいいことに値引き前提の高い価格設定、実際の価値よりも数倍高く売ったり、産地を偽る、化繊なのに絹と偽ったり、詐欺に近いことをしたり…

私が入社した頃には呉服業界と消費者の思いは乖離し、業界全体が非常に厳しい状況になっていました。

世間の呉服業界に対する不信感はつのり、呉服屋=怖い、高いものを売りつけられる、という負のイメージが定着し、着物は一部の愛好家や、ハレ(儀礼)などの「非日常」のものとなり、ケ(褻)の日に着る普段着ではなくなり、日常の生活から着物は消えていました。

家業を継ぐと決意したものの自分自身、呉服業界のあり方に対する疑問が大きくなり、呉服部門の廃業も検討していました。しかし明治より家業として呉服販売に携わってきたことを考えると廃業という選択はできず、悩んだすえにたどり着いたのが「リサイクル着物の買取・販売」でした。

幸い、弊社が中古着物を取り扱っていた当時の番頭さんも数名残っており、番頭さん、仕入先様、そして何よりご自身の大切な着物を売っていただいた多くのお客様おかげでリサイクル着物「忠右衛門」(当初はかねたBLOOM)を開店することができました。

初心者の方には着物ライフの「初めの一歩」として気負うことのない価格でご提供しています。

和服に造詣が深い方には、全国各地に伝わる名産品を適切・手頃な価格でご提供しています。キズや汚れがあり着物としての販売ができないものは、リメイク用素材として販売いたします。

キモノは世界に誇るニッポンの伝統衣装です。

日本のさまざまな伝統文化は着物とともにあり、職人の技の結晶である伝統技法・技術によって支えられています。

その全てが末永く絶えないよう、少しでも身近に、私たちの生活の一部になるよう、お着物の買取は弊社、着物リサイクル 忠右衛門にご用命くださいませ。

大切な着物を大切に扱っていただける方に引き継がれるよう尽力いたします。

沿革

明治

26年

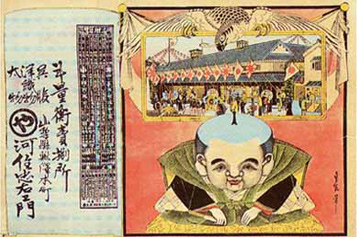

まるや河住商店 正月売り出しの広告

大正

15年

河住忠夫により有限会社かねたの前身、カネタ市場(新品・中古を取り扱い)創業。

カネタ商店創業。

昭和

5年頃

まるや呉服店にて

まるや呉服店はかねた商店のルーツ。山梨県鰍沢町で呉服商、量衡売捌所を営みながら富士川の舟運業もおこなっておりました。当時の鰍沢は流通の玄関口として大いに栄えておりました。「丸にヤの字の帆をかけて~♪」という「まるや節」を歌う船頭さんたちの歌声が富士川に響いていたそうです。

上の写真で最左で座っているのが23代目河住忠右衛門(当店の店名はここに由来しています)。最右に立っているのが、かねた創業者 河住忠夫です。その後、まるや呉服店は世界恐慌のあおりをうけ残念ながら廃業してしまいましたが、河住忠夫は浜松の地で独立開業し今に至っています。

昭和

27年

有限会社かねた 設立

昭和

40年

昭和40年代の店内

戦後の朝鮮戦争による特需景気ガチャ万景気(ガチャマン=ガチャンと織機が動くたびに万札が入るの例え)、神武景気、岩戸景気、いざなぎ景気と呉服業界の好況は続きいつも店内や倉庫には商品が山積み。右から左に商品は売れていき商品があればあるだけ売れた羨ましい時代でした。まだまだ日常生活の中にキモノがあった時代です。

高級京呉服卸商 かねた社屋

当社の左隣は『夜のお菓子』がキャッチフレーズの浜松銘菓、うなぎパイで有名な春華堂さんの本社工場でした。

当時のスタッフ

写真中央座っているのが、創業者 河住忠夫。最左に座っているのが現会長河住圭吾。

半纏には「カネタ市場」とかいてあります。当時は衣類にも魚市場と同じような市場がありとても活気がありました。

当社の市は「サンパチかい」と呼ばれ毎月三と八のつく日に開かれました。最盛期には一度のカイ(オークション)で大型トラック何台分もの商いがありました。また、振袖の展示会などは会場にお客様が入りきれず入場制限をすることもありました。

昭和

56年

『カイ』、いわゆるオークションの風景

これは皆さん初めてみる光景ではないでしょうか。

昭和56年の『カイ』、いわゆるオークションの風景です。

ハチマキのオッちゃんがセリ師で徐々に値段をせり上げます。

本場大島なんかも驚くような値段(安くて)で右から左へ飛ぶように売れました。

令和

5年